Temas en tendencia

#

Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally

#

Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop

#

Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

El estudio inédito de Henry Ford es explosivo en sus implicaciones. En esencia, los datos revelan una marcada división entre los niños que recibieron vacunas y los que no. Cuando se miden en tasas de incidencia por millón de pacientes-año, las diferencias no son sutiles. Son dramáticos y atraviesan un amplio espectro de afecciones crónicas.

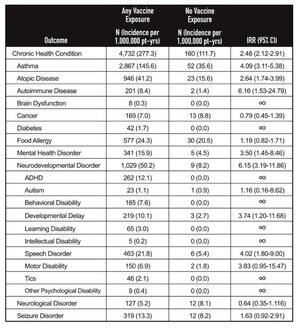

El hallazgo más básico es que los niños vacunados experimentaron casi dos veces y media la tasa general de afecciones de salud crónicas en comparación con sus pares no vacunados. El número se sitúa en 277,3 casos por millón de pacientes-año entre los niños vacunados frente a 111,7 para los no vacunados, lo que produce una tasa de incidencia de 2,48 con intervalos de confianza ajustados. Esa no es una señal menor, es una luz roja intermitente.

El asma se destaca como una de las disparidades más evidentes. La tasa fue más de cuatro veces mayor en los niños vacunados, 145.6 casos en comparación con solo 35.6 entre los no vacunados. Las enfermedades atópicas como el eccema y las alergias también fueron elevadas, y los niños vacunados se enfrentaron a un riesgo 2,64 veces mayor. Las afecciones autoinmunes fueron aún más sorprendentes, ya que los niños vacunados mostraron una incidencia más de seis veces mayor que sus contrapartes no vacunadas.

Los resultados del desarrollo neurológico fueron quizás la categoría más inquietante. Los trastornos en este grupo fueron más de seis veces mayores en los niños vacunados. El TDAH estuvo presente en 262 casos entre el grupo vacunado, pero cero entre los no vacunados. Las discapacidades de aprendizaje, las discapacidades intelectuales, los tics y otras discapacidades del desarrollo siguieron un patrón similar. Los trastornos del habla fueron cuatro veces más altos entre el grupo vacunado, y los retrasos en el desarrollo también casi cuatro veces más altos. Los trastornos de salud mental en general fueron 3.5 veces más altos. Incluso los trastornos convulsivos, aunque menos dramáticos, todavía tenían una tendencia al alza con un riesgo relativo de 1.63.

Una de las características más reveladoras de los datos es la frecuencia con la que la columna de no vacunados se registra como cero o casi cero. El TDAH, las discapacidades de aprendizaje, las discapacidades intelectuales y los tics no registraron casos en la población no vacunada. Los críticos argumentarán que esto refleja un subdiagnóstico, ya que los niños no vacunados suelen ver a los médicos con menos frecuencia. Pero el tamaño de la disparidad sugiere algo más. Una brecha de diagnóstico menor podría ser plausible, pero el abismo revelado en estos números es difícil de descartar como mera casualidad o frecuencia de visitas al consultorio.

En conjunto, el análisis de Henry Ford sugiere que los niños vacunados no solo tienen más probabilidades de ser atendidos por médicos, sino que también tienen más probabilidades de ser diagnosticados con una variedad de problemas crónicos y de desarrollo. Incluso si se acepta la posibilidad de un sesgo de detección, la magnitud de las diferencias requiere una investigación seria en lugar de un despido casual. Si la señal fuera un modesto aumento del diez o veinte por ciento, se podría argumentar. Cuando los riesgos aumentan a cuatro, cinco o incluso seis veces más, el argumento del sesgo por sí solo se vuelve cada vez más frágil.

El punto más importante es este. Ya sea que uno acepte o no todas las conclusiones del equipo de Henry Ford, este estudio proporciona una poderosa señal de que las afecciones crónicas merecen una mirada más profunda en relación con la vacunación. Los sistemas actuales de vigilancia posterior a la comercialización están diseñados principalmente para detectar eventos agudos raros, como anafilaxia o convulsiones febriles. No están equipados para rastrear patrones a largo plazo en el asma, enfermedades autoinmunes o trastornos del desarrollo. Por diseño, no verán lo que este estudio ha comenzado a descubrir.

Descartar este análisis de plano porque aún no ha pasado por la revisión por pares es un acto de pereza intelectual. La publicación no es la única medida de valor, y en el clima actual, los investigadores enfrentan castigos profesionales por producir hallazgos que desafían la narrativa dominante.

Populares

Ranking

Favoritas